Malam Ketika Bumi Bergulung: Falabisahaya dan Kisah yang Tak Pernah Pulang

Falabisahaya seharusnya mengingat 29 November 1998 sebagai malam kegembiraan. Desa yang menjadi pusat Kecamatan Mangoli Utara itu tengah berpesta. Tiga panggung ronggeng berdiri serempak di jantung desa, musik berdentum hingga larut, tawa berkelindan di antara warga yang larut dalam perayaan.

Malam itu, Falabisahaya—yang dijuluki Kota Meranti karena kekayaan kayu merantinya—tampak hidup sepenuhnya. Ironisnya, dermaga kayu yang biasanya paling ramai justru lengang. Orang-orang memilih berkumpul di panggung pesta, meninggalkan laut dan pelabuhan dalam sunyi.

Tak ada tanda-tanda bencana. Langit tampak jinak, angin berembus pelan. Hingga jarum jam melewati pukul 23.00 WIT, dan bumi tiba-tiba berbicara.

Ade Saman masih menyimpan malam itu dengan ingatan yang utuh. “Ramai sekali. Semua orang di pesta,” ujarnya pelan, seolah menurunkan volume kenangan. “Dermaga malah kosong.”

Tiba-tiba, musik terhenti. Bukan perlahan, melainkan putus seketika—seolah ada tangan tak kasatmata yang mematikan malam. Sesaat kemudian terdengar suara lain. Mula-mula seperti geraman dari perut tanah, lalu mengeras, menggulung, dan menghantam.

“Rasanya seperti berdiri di atas ombak,” kata Ade. “Kami terombang-ambing. Terlalu dahsyat.”

Dalam hitungan detik, pesta berubah menjadi kepanikan. Orang-orang terdiam dalam gelap, saling mencari dengan mata yang diliputi ketakutan. Lalu jerit pecah. Warga berhamburan pulang, menyusuri malam, memastikan keluarga masih selamat dan rumah masih berdiri.

Gempa malam itu tidak meratakan Falabisahaya. Namun korban tetap jatuh. Dua warga desa dilaporkan meninggal dunia di lokasi berbeda. Salah satunya ditemukan tertimpa reruntuhan dermaga—tempat yang justru sepi pada malam pesta, namun menjadi titik maut bagi seseorang yang kebetulan berada di sana ketika bumi menggulung desa.

Namun kisah Falabisahaya tak berhenti pada angka resmi.

Di area perusahaan—tempat karyawan PT Barito Putra bekerja—cerita yang beredar jauh lebih kelam. Selama bertahun-tahun, rumor tentang korban yang tak pernah ditemukan berputar dari mulut ke mulut. Ada yang menyebut jasad dievakuasi diam-diam dan dipulangkan ke daerah asal. Ada pula yang percaya sebagian korban hilang tanpa jejak, terkubur bersama puing-puing dan waktu.

Upaya menelusuri kisah itu kerap berujung buntu. Mantan karyawan yang berada di pusat aktivitas perusahaan malam itu memilih diam. Kepala menggeleng, mulut terkunci—seolah ada rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan.

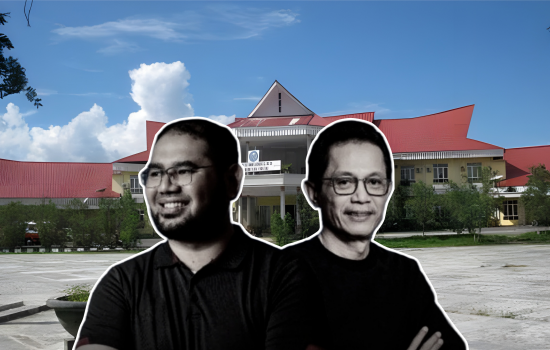

Abdurrahman Tidore, eks karyawan PT Barito Putra, menjadi salah satu saksi hidup gempa 1998. Namun ia pun tak mampu memastikan jumlah korban di area perusahaan. “Malam itu saya di pesta ronggeng, bukan di areal perusahaan,” katanya. “Saya memang eks karyawan, tapi tidak tahu pasti berapa korban jiwa di dalam.”

Ia membenarkan adanya korban dari kalangan karyawan, tetapi tak mengetahui siapa yang selamat dan siapa yang tidak. “Memang ada korban,” ujarnya singkat, “tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya.”

Kesaksian serupa datang dari warga lain. Ingatan tentang gempa hidup dalam bayang-bayang—tak pernah benar-benar terang, namun juga tak pernah hilang.

Yang paling jelas justru satu hal: ketiadaan negara.

“Tidak ada sentuhan pemerintah sama sekali,” kata Ade Saman. Tidak pada malam gempa, tidak pula sesudahnya. Tak ada bantuan yang benar-benar dirasakan, tak ada pendataan yang menutup tanya. Luka dibiarkan sunyi, cerita dibiarkan mengendap dalam bisik.

Ketika perusahaan menghentikan operasi sementara, Ade memilih bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ia beralih ke kebun kelapa, mengolah kopra demi menghidupi keluarga. Kini, hampir tiga dekade berselang, ia mengabdikan hari-harinya sebagai pengurus masjid di Dusun 1 Desa Falabisahaya—menjaga sunyi, seperti menjaga ingatan.

Dua puluh tujuh tahun telah berlalu. Falabisahaya perlahan bangkit. Dermaga yang dulu menelan korban jiwa kini berdiri lebih megah dan kembali ramai—oleh warga, kapal penumpang, dan jalur tol laut.

Pasar kembali hidup, roda ekonomi berputar meski belum sepenuhnya pulih. Infrastruktur yang lama terbengkalai mulai difungsikan kembali. Bandar udara peninggalan era PT Barito Putra perlahan dihidupkan. Layanan pemerintahan, pendidikan, dan kantor-kantor yang dulu sepi kini kembali berdenyut.

Namun malam 29 November 1998 tetap tinggal sebagai penanda: malam ketika bumi bergulung, suara menghilang, dan sebagian kisah tak pernah pulang.

Malam itu mengingatkan Falabisahaya—dan kita semua—bahwa tidak semua luka alam tercatat rapi dalam laporan resmi. Sebagian hidup dalam ingatan warga, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam ruang hening, tempat waktu memilih diam, bukan menyembuhkan.

Komentar